कांग्रेस किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरे और जवाब देने ख़ुद अमित शाह आएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में ऐसे मौक़े कम ही देखने को मिले हैं.

बुधवार यानी 18 दिसंबर को ऐसा ही मौक़ा आया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब आंबेडकर पर दिए बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ़्रेंस करने आए.

मंगलवार को अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान लगभग एक घंटे से ज़्यादा लंबा भाषण दिया. इस भाषण के एक हिस्से पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

अमित शाह ने अपने भाषण के एक हिस्से में कहा था, “अभी एक फ़ैशन हो गया है.. आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता.”

राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर कहा कि ये लोग संविधान और बाबा साहेब आंबेडकर की विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का बचाव करते हुए एक्स पर लिखा कि शाह ने आंबेडकर को अपमानित करने के काले अध्याय को एक्सपोज़ किया है.

अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि कांग्रेस पर आंबेडकर को चुनाव हराने और भारत रत्न न देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.

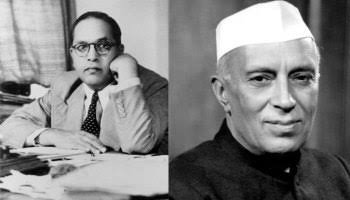

अमित शाह का कहना था कि नेहरू जी की आंबेडकर के प्रति नफ़रत जगजाहिर है. लेकिन असल में आंबेडकर के नेहरू और कांग्रेस से संबंध कैसे थे ?

साल 1924 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद आंबेडकर ने वकालत और दलितों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया . इसके लिए उन्होंने एक असोसिएशन बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की थी.

इसके अध्यक्ष सर चिमनलाल सीतलवाड़ थे और चेयमैन ख़ुद बीआर आंबेडकर थे.

असोसिएशन का तात्कालिक उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना और दलितों की समस्याओं को उठाना था.

साल 1927 में डॉ. आंबडेकर ने महाड़ सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके बाद भारत में उन्हें दलितों की आवाज़ के रूप में पहचान मिली.

यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया था. महाड़ पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक कस्बा है. इस सत्याग्रह से डॉ. आंबेडकर के राजनीतिक करियर की शुरुआत मानी जाती है.

लेखक केशव वाघमारे बताते हैं, “महाड़ सत्याग्रह में मंच पर मुख्य तस्वीर महात्मा गांधी की थी. बाबा साहेब हिन्दू धर्म में एक सुधार लाना चाहते थे और छुआछूत को ख़त्म करना चाहते थे. इसके लिए वो चाहते थे कि हिन्दू धर्म के प्रगतिशील लोग सामने आएं और इस सामाजिक कुरीति को ख़त्म कर दें.”

केशव वाघमारे का कहना है कि आंबेडकर, गांधी और कांग्रेस के बीच ‘प्यार और नफ़रत’ के रिश्ते थे.

आंबेडकर अछूतों के लिए काम कर रहे थे और उस दौरान गांधी भी इस वर्ग की आवाज़ उठा रहे थे. लेकिन दोनों के काम करने के अपने तरीक़े थे.

आंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था. गांधी सालों से दलितों के लिए काम कर रहे थे और अब आंबेडकर इस विमर्श के केंद्र में आ गए थे.

14 अगस्त, 1931 को मुंबई के मणि भवन में दोनों के बीच पहली बैठक तय हुई. यह मुलाक़ात काफ़ी दिलचस्प थी. आंबेडकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की दलितों के प्रति सहानुभूति औपचारिकता भर है.

महात्मा गांधी ने आंबेडकर को शांत करने की कोशिश की और उन्हें मातृभूमि के संघर्ष में ‘एक महान देशभक्त’ बताया.

आंबेडकर ने इस पर जवाब दिया, “गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है. कोई भी स्वाभिमानी अछूत इस भूमि पर गर्व नहीं कर सकता, जहाँ उसके साथ बिल्लियों और कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है.”

दोनों के बीच इस बातचीत का ज़िक्र शशि थरूर की किताब ‘आंबेडकर: अ लाइफ़’ में मिलता है.

साल 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दलितों, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और अन्य लोगों के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की गई थी.

इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित की गई थीं. इन निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवार और केवल दलितों को ही वोट देने का अधिकार था. गांधी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था.

इसके ख़िलाफ़ सितंबर 1932 में गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में अपना अनशन शुरू किया और देश में तनाव का माहौल बन गया.

आंबेडकर ने कहा था, “मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ लेकिन गांधी जी को कोई नया प्रस्ताव लेकर आना चाहिए.”

22 सितंबर को आंबेडकर गांधी से मिलने यरवदा जेल गए. आंबेडकर ने कहा कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं.

इस पर गांधी ने कहा, “आप जो कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ. लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूँ?”

इसके बाद पूना पैक्ट हुआ. स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों की जगह आरक्षित सीटों के प्रस्ताव पर सहमति बनी. डॉ आंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को अछूतों के लिए 147 से ज़्यादा आरक्षित सीटों के साथ पूना पैक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर किए.

पूना पैक्ट ने आंबेडकर और कांग्रेस के बीच गहरी खाई को सामने ला दिया. आंबेडकर का मानना था कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों से समझौता किया है, जिसके कारण उन्होंने खु़द को पार्टी से दूर कर लिया है.

1955 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में आंबेडकर ने कहा था, “मुझे आश्चर्य होता है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है. जहाँ तक भारत की बात है, वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं. वो युग निर्माण करने वाले नहीं हैं.”

डॉ आंबेडकर की आज़ादी के संघर्ष में भूमिका को लेकर आज भी सवाल उठाए जाते हैं और आलोचना की जाती है.

साल 1942 से लेकर 1946 तक जब स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, तब आंबेडकर वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे.

इसके बाद जुलाई, 1946 में आंबेडकर बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे. ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही पहली संसद के सदस्य बने थे. विभाजन के बाद आंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में चला गया. तब आंबेडकर के सामने संविधान सभा में पहुंचने की चुनौती थी.

वरिष्ठ लेखक रावसाहब कसबे बताते हैं कि बाबा साहेब दोबारा संविधान सभा में गांधी जी की इच्छा से गए थे.

रावसाहब कसबे कहते हैं, “कांग्रेस और बाबा साहेब के बीच मतभेद जगजाहिर थे लेकिन फिर भी गांधी चाहते थे कि आंबेडकर संविधान सभा में रहें. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और वल्लभभाई पटेल को बुलाया और कहा कि मुझे हर हाल में आंबेडकर संविधान सभा में चाहिए. दोनों ने फिर बाबा साहेब को खत लिखे और फिर बाबा साहेब को मुंबई प्रांत से चुनकर भेजा गया.”

इसके बाद डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया.

भारत को आज़ादी मिली लेकिन बहुसंख्यक हिन्दू समाज में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे.

पुरुष एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे लेकिन विधवा महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती थी. विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा जाता था और महिलाओं को तलाक़ का अधिकार नहीं था.

आंबेडकर इन समस्याओं से भली-भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया था. इसमें संपत्ति, विवाह, तलाक़ और उत्तराधिकार संबंधित क़ानून शामिल थे.

आंबेडकर ने इस क़ानून को अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार उपाय बताया था लेकिन इस बिल का जमकर विरोध हुआ. आंबेडकर के बिल के पक्ष में तर्क और नेहरू का समर्थन काम न आया और 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमिटी के पास भेज दिया गया.

बाद में 1951 में इस बिल को फिर से संसद में पेश किया गया लेकिन फिर से विरोध हुआ. संसद में जनसंघ और कांग्रेस का एक हिंदूवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था. विरोध करने वालों के मुख्य रूप से दो तर्क थे.

पहला- संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं हैं, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार नहीं है. दूसरा- इन क़ानून को सभी पर लागू होना चाहिए यानी समान नागरिक आचार संहिता.

आंबेडकर कहते थे, “भारतीय विधानमंडल द्वारा अतीत में पारित या भविष्य में पारित होने वाले किसी भी क़ानून की तुलना इसके (हिंदू कोड) महत्व के संदर्भ में नहीं की जा सकती है. समुदायों के बीच और लिंग के बीच असमानता हिंदू समाज की आत्मा है. इसे अछूता छोड़कर आर्थिक समस्याओं से संबंधित क़ानून पारित करना हमारे संविधान का मज़ाक बनाना और गोबर के ढेर पर महल बनाना है.”

लेकिन यह बिल आंबेडकर के क़ानून मंत्री रहते हुए पास नहीं हो सका और आंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया.

भारत की आज़ादी के चार साल बाद पहला लोकसभा चुनाव हुआ.

यह प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 से 21 फ़रवरी 1952 तक लगभग चार महीने तक चली. पहले चुनाव में 489 लोकसभा सीटों के लिए 50 से अधिक पार्टियों के 1500 से अधिक उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा.

इनमें से लगभग 100 निर्वाचन क्षेत्र द्वि-सदस्यीय थे. यानी एक ही निर्वाचन क्षेत्र से दो सांसद- सामान्य और आरक्षित वर्ग से चुने जाते थे.

बाबा साहेब आंबेडकर तत्कालीन बॉम्बे प्रांत सेअपनी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे. उनका निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी मुंबई था और यह दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था.

कांग्रेस ने आंबेडकर के ख़िलाफ़ नारायण काजरोलकर को उतारा था. चुनाव हुए और नतीजों ने सारे देश को चौंका दिया.

काजरोलकर को एक लाख 38 हज़ार 137 वोट मिले थे जबकि बाबा साहेब आंबेडकर को एक लाख 23 हज़ार 576 वोट मिले थे. कांग्रेस के काजरोलकर ने आंबेडकर को हराया, वो भी पूरे 14 हज़ार 561 वोटों से.

तब से लगातार यह आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर बाबा साहब को हराया.

क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा किया था? इसे समझने के लिए उस समय की घटनाओं को देखना पड़ेगा.

एस. के. पाटिल उस समय मुंबई कांग्रेस के प्रमुख हुआ करते थे.

मुंबई में पाटिल का दबदबा था और चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था, “अगर आंबेडकर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उनके ख़िलाफ़ उम्मीदवार नहीं देगी.”

फिर उन्होंने उम्मीदवार क्यों दिया? आचार्य अत्रे अपनी मराठी भाषा में की किताब ‘कन्हेचें पाणी’ में लिखते हैं, “आंबेडकर की पार्टी और समाजवादियों का गठंबधन हुआ तो एस. के. पाटिल इससे नाराज़ हो गए और उन्होंने नारायण काजरोलकर को बतौर कांग्रेस प्रत्याशी आंबेडकर के ख़िलाफ़ उतार दिया था.”

हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि एस.के.पाटिल समाजवादियों के कट्टर विरोधी थे. समाजवादियों और कम्युनिस्टों के प्रति उनका ग़ुस्सा जगजाहिर था.

हालांकि पाटिल ने जब घोषणा की थी तब आंबेडकर नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे.

एक वर्ग यह भी मानता है कि कम्युनिस्टों की वजह से आंबेडकर चुनाव हारे थे. उनका तर्क होता है कि कम्युनिस्टों ने उस समय आंबेडकर के ख़िलाफ़ वोट करने की अपील की थी और काजरोलकर को इसका फ़ायदा हुआ था.

आंबेडकर इस हार से इतने सदमे में थे कि पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे आंबेडकर का स्वास्थ्य भी इस दौरान ख़राब हो गया.

बाद में आंबेडकर बम्बई प्रांत से राज्यसभा में चले गए लेकिन वे लोकसभा में जाना चाहते थे.

इसके दो साल बाद ही भंडारा में उपचुनाव हुए तो आंबेडकर वहां खड़े हुए. हालांकि, कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें वहां भी हरा दिया.

यह आंबेडकर का आख़िरी चुनाव था क्योंकि दो साल बाद यानी 1956 में उनकी मृत्यु हो गई.